Luckau

93 km von Berlin

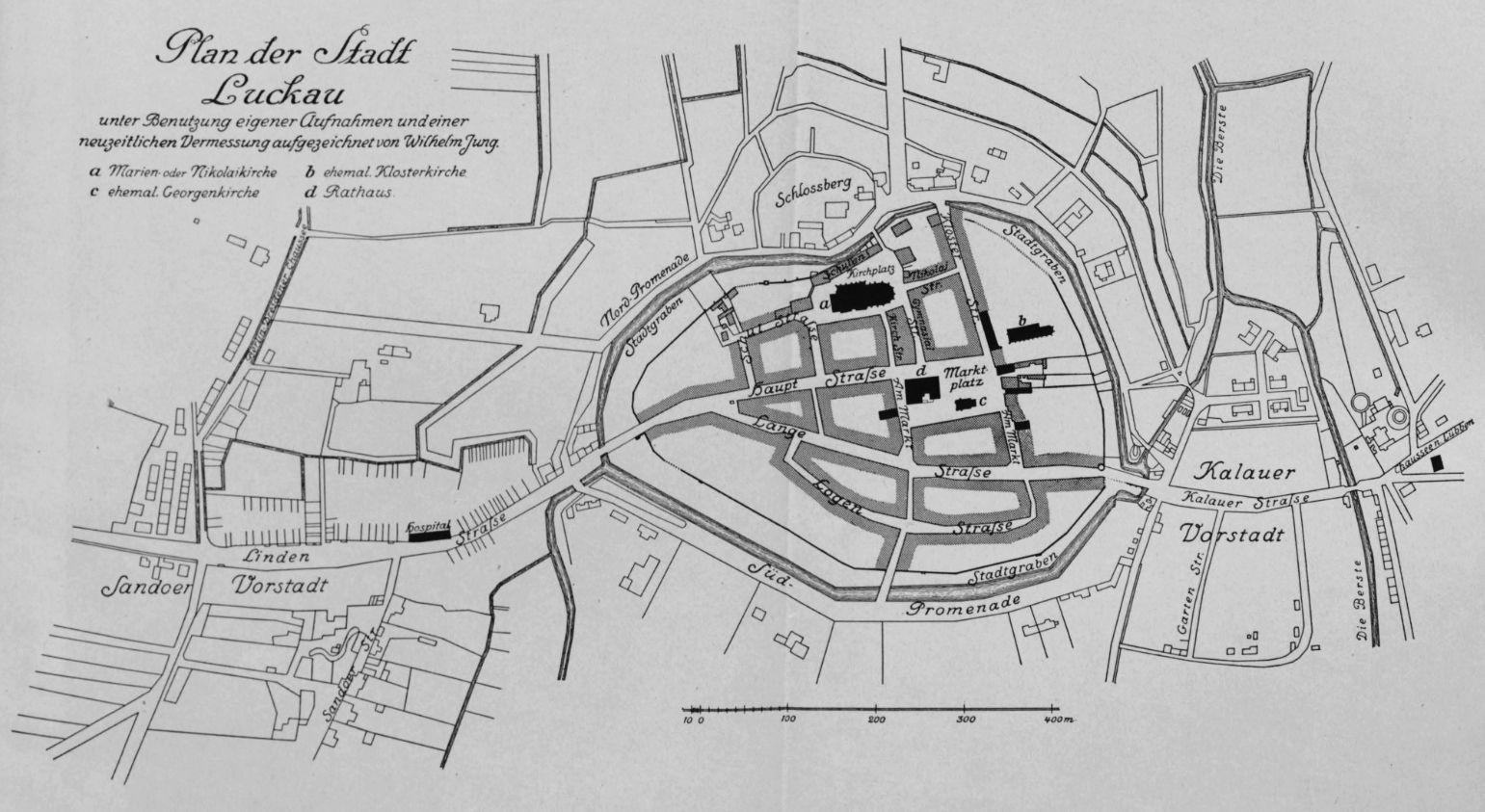

Die kleine Stadt in der Niederlausitz im Landkreis Dahme-Spreewald, 55 km westlich von Cottbus und 100 km nördlich von Dresden, überrascht durch eine gepflegte historische Altstadt. Hier wurde eifrig renoviert, restauriert und das Ergebnis ist ein helles und schmuckes Stadtbild. Schon 1492 galt Luckau als wohlhabende Stadt, erstmals erwähnt wurde sie 1276. Große Teile der Stadtbefestigung aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind erhalten geblieben, so auch der Rote Turm im Osten der Stadt.

Der Name der Stadt geht zurück auf die Bezeichnung "Lukkowe", ist vom Wortstamm niedersorbisch und bedeutet "Wiese". Im 15. Jahrhundert war der Anteil an sorbischer Bevölkerung in Luckau so hoch, dass der Ort zusammen mit den Gemeinden Lübben, Cottbus, Calau, Beeskow und Storkowsie die "Wendischen Sechsstädte" genannt wurden. "König Wladislaw II. von Ungarn und Böhmen nannte in seinem Gunstbrief vom Tage Maria Empfängnis 1492 Luckau die Hauptstadt der Lausitz, und verlieh derselben das damals so hoch geachtete Recht, mit rotem Wachs siegeln zu dürfen." [Geschichte der Kreis-Stadt Calau, J. F. Merbach, 1833]

Roter Turm

Der 30 Meter hohe Turm war einst Bestandteil des Calauer Tores. Er ist rund, aus Backstein errichtet und wurde im Laufe der Zeit mehrfach erhöht. Hier besiegten am 4. Juni 1813 preußische und russische Truppen unter dem preußischen Rittmeister von Burstini und dem General Friedrich Wilhelm Bülow (*16.02.1755 in Falkenberg, †25.02.1816 in Königsberg) die französischen Besatzer und verhinderten deren Vormarsch auf Berlin (Gefecht bei Luckau). Marschall Charles-Nicolas Oudinot, Herzog von Reggio, (*25.04.1767 in Bar-le-Duc, †13.09.1847 in Paris) und das XII. Korps mussten eine herbe Niederlage einstecken. Dennoch wurde Luckau wurde bei den Kämpfen schwer beschädigt: 120 Häuser, vor allem die komplette östliche Calauer Vorstadt, brannten ab, der Rote Turm wurde lädiert. Ein Waffenstillstand bis zum 17. August wurde beschlossen, Napoleon kam am 20. Juni nach Luckau und übernachtete dort am 20. Juli 1813 in Vogts Gartenhaus.

Georgenkapelle

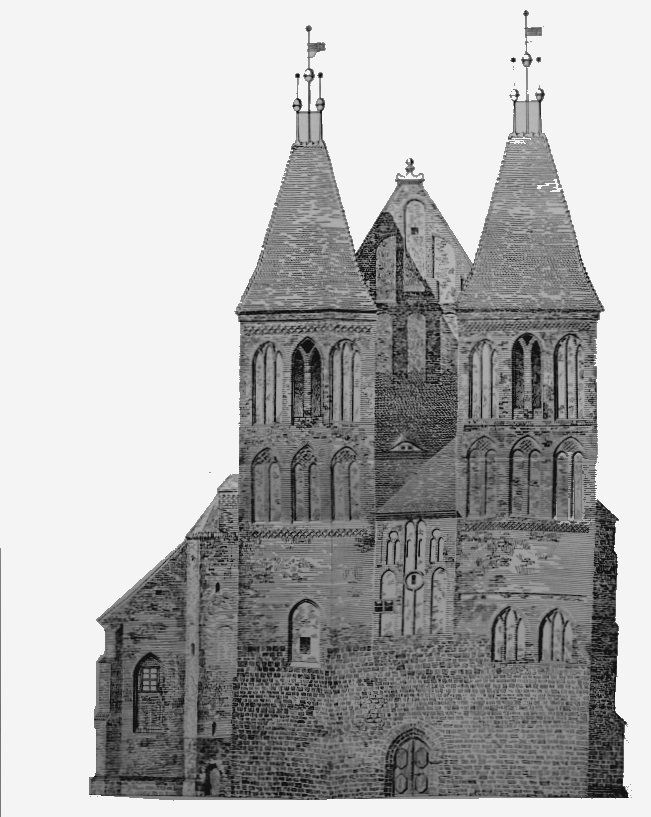

Nikolaikirche

Ab 1670 entstanden mit dem Rats-Chor die für protestantische Kirchen typischen Emporen und Logen. Diese Chorstübchen wurden am 20. Mai 1719 durch das Konsortium der Niederlausitz als repräsentative Sitzgelegenheiten genehmigt. Die Besitzer konnten sie nach eigenem Geschmack und Geldbeutel gestalten. Es waren vermögende und angesehene Bürger der Stadt, die auch Erbbegräbnisse in der Nikolaikirche besaßen. Die Einrichtung dieser Logen bestand aus gepolsterten Stühlen, die im Winter mit sogenannten "Feuerkiecken" - Eimer mit glühenden Kohlen - beheizt werden konnten. Die Kanzel entstand im Jahr 1666, ein bedeutendes Werk des Torgauer Bildhauers Andreas Schulze (* um 1600 in Calau, † um 1670). Er fertigte sie aus Sandstein, die Bemalung erfolgte durch Christian Mätschke aus Leipzig. Dargestellt als Träger der Kanzel sind Moses mit den Gesetzestafeln und Aaron, der erste Hohepriester der Juden. Der Heilige Geist wird mit einer Taube unter dem Schalldeckel dargestellt.

Bei den überlebensgroßen Pastorenbildnisse, die zwar keinem bekannten Maler zuzuordnen sind, handelt es sich um wertvolle Stücke der Luckauer Zeitgeschichte. Sie waren aufgrund von Temperaturschwankungen in der Kirche zum Teil stark beschädigt und befanden sich seit 1999 im Brandenburgischen Amt für Denkmalpflege in Wünsdorf. Die inzwischen restaurierten Gemälde in der Kirche zeigen von Links:

Johann Christian Adami der Jüngere (*17.03.1689 in Lübben, † 21.11.1753 in Luckau). Er war ein deutscher lutherischer Theologe und wurde als Sohn des gleichnamigen Theologen Johann Christian Adami (1662–1715) und der Maria Catharina geb. Eysen geboren. Kurz vor dem Tod seines Vaters wurde er 1715 evangelischer Pfarrer. Zuletzt war er Oberpfarrer und Schulinspektor in Luckau.

Johann Christian Wilhelm Israel (*1731 †03.10.1807)

Christianus Coccius Archidiakon von 1653-91, *ca. 1621, †1691

Martin Luther (*10.11.1483 in Eisleben, Grafschaft Mansfeld, †18. 02.1546 ebenda)

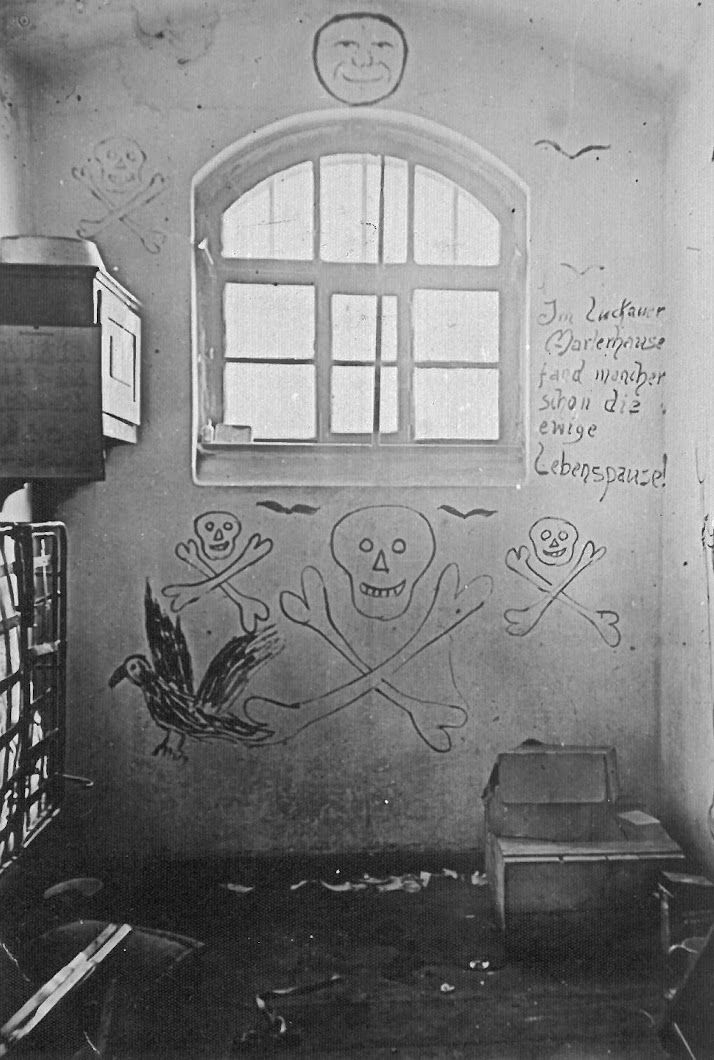

Kulturkirche Luckau

Das Niederlausitzmuseum in Luckau befindet sich seit 2008 in der sogenannten Kulturkirche, einem Bau des 1291 gegründeten Dominikanerklosters. Mit Beginn der Reformation verfiel das Kloster und wurde 1569 von Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Maximilian II. (*31.07.1527 in Wien, †12.10.1576 in Regensburg) der Stadt übergeben. Erst 200 Jahre später, 1747 wurde hier das Zucht- und Armenhaus Luckau errichtet. 1871 wurde das Zuchthaus an den Preußischen Staat verkauft und wegen Platzmangel erweitert. Nach dem Ersten Weltkrieg waren hier auch politische Gefangene inhaftiert. So Karl Liebknecht von Dezember 1916 bis Oktober 1918 wegen "Anti-Kriegs-Agitation".

Auch

Adolf Grimme war in Luckau inhaftiert, Er hatte Kontakt zur Widerstandsbewegung „Rote Kapelle“. Als diese jedoch 1942 aufflog, fand die Gestapo bei der Durchsuchung von seiner Wohnung ein Flugblatt, das

Arvid Harnack bei ihm zurückgelassen hatte. Grimme wurde wegen der „Nichtanzeige eines Vorhabens des Hochverrats“ zu drei Jahren Zuchthaus und Verlust seiner bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt (die Anklage hatte sogar die Todesstrafe beantragt). Nach acht Monaten Einzelhaft kam Grimme ins Zuchthaus nach Luckau, von dort wurde er kurz vor Kriegsende nach Hamburg-Fuhlsbüttel verlegt. Auf Drängen seines Freundes

Peter Zylmann, der 1936 selbst in diesem Zuchthaus gesessen hatte, wurde er von den Engländern Ende Mai 1945 freigelassen.

Inhaftiert waren in Luckau unter vielen anderen:

Georg Müller, *01.03.1905, KPD Mitglied und beim Bund der "Freunde der Sowjetunion". 1934 verhaftet und zu sechs Jahren im Zuchthaus Luckau verurteilt. Danach kam er in das KZ Sachsenhausen. Er wurde Anfang 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Wolfgang Thiess, *30.10.1911, er hatte die KPD-Jugendorganisation KJVD in Berlin Kreuzberg mit aufgebaut und schon 1936/37 in Luckau inhaftiert. Er wurde vom 2. Senat des Volksgerichtshofes wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zum Tod verurteilt und am 9. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Franz Mett, *25.10.1904, wurde 1934 wegen des Verteilens von illegalen Schriften der KPD für vier Jahre in Luckau inhaftiert. Am 21. August 1944 wurde er in Brandenburg-Görden hingerichtet.

Dr. Philpp Schaeffer, *16.11.1894, KPD-Mitglied, Orientalist, Sinologe und Bibliothekar, wurde 1935 zu fünf Jahren Zuchthaus in Luckau verurteilt, wo er sich eine Zelle mit Wilhelm Guddorf und zeitweise auch mit Wolfgang Abendroth teilte. Im Oktober 1942 erneut verhaftet und am 13. Mai 1943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Willy Lange, KPD-Mitglied und Unterstützer der illegalen "Roten Hilfe", wurde 1935 verhaftet. Nach 20 Monaten im Zuchthaus Luckau kam er in das KZ Sachsenhausen, 1944 in das KZ Neuengamme. Hingerichtet am 15. März 1945.

Fritz Wöhrer, *04.08.1901, wegen seiner Mitgliedschaft zu KPD schon 1933 verhaftet. Wegen seiner Widerstandsaktivitäten 1936 erneut in Haft und für sieben Jahre ins Zuchthaus nach Luckau geschickt. Er starb am 21. März 1944 im Arbeitserziehungslager Großbeeren an den Folgen des Hungertyphus.

Kurt Lehmann, *10.11.1906, Mitglied der KPD und von 1934 bis 1936 in Luckau inhaftiert. 1942 erneut verhaftet und zwei Jahre später am 21. August 1944 hingerichtet.

Heinrich Preuß, *23.05.1886, Bäcker, Gewerkschafter und KPD-Mitglied. 1935 zu vier Jahren Zuchthaus in Luckau verurteilt. 1942 erneut verhaftet und am 28. Februar 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.

Wilhelm Rietze, *10.10.1903, Kunstschlosser und Mitglied der KPD, wegen Widerstandsaktivitäten erstmals 1934 verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus in Luckau verurteilt. 1942 erneut verhaftet und am 28. August 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet.

Erich Boltze, *02.09.1905, Tischler und KPD-Mitglied, nach seiner Verhaftung 1937 vier Jahre Haft in Luckau, danach kam er in das KZ Sachsenhausen und wurde dort am 11. Oktober 1944 mit 26 anderen Oppositionellen erschossen.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden am 21. April 1945 etwa 1.000 Gefangene des Dritten Reichs von der sowjetischen Armee befreit. Die DDR nutzte den Bau weiterhin als Haftanstalt, nach der Wende war hier bis 2005 ein Frauengefängnis. Die ehemaligen Haftzellen kann man besichtigen. (Dauerausstellung "Im Knast. Strafvollzug und Haftalltag in Luckau, 1747-2005")

Das Museum zeigt neben seiner eigenen Geschichte Schätze der Stadt Luckau - Kulturgegenstände, Produkte des regionalen Handwerks, der Kirche und der Innungen.

Vom Luckau lohnt sich ein Abstecher ins 16 Kilometer entfernte Fürstlich Drehna