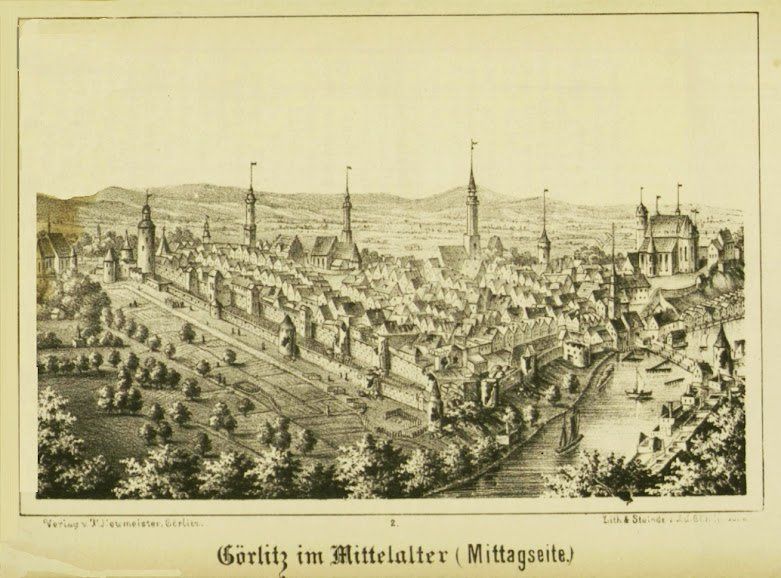

3 Std. mit der Bahn von Berlin

Görlitz

216 km von Berlin

Rathaus Görlitz

Seit dem Jahr 1369 ist das Rathaus von Görlitz durch eine Urkunde des Görlitzer Rats erstmals belegt. Die prachtvolle Innenausstattung geht zurück in die Renaissancezeit. Nachdem 1303 die Stadt das Magdeburger Stadtrecht erhalten hatte, wurde mit der Planung eines Verwaltungsgebäude begonnen. Der ältete Teil ist am Untermarkt 6 mit dem Rathausturm. Dieser war Anfang des 16. Jahrhunderts aufgestockt worden. Im Jahr 1524 bekam er eine Uhr mit zwei Zifferblättern, die 1584 vom Stadtrichter und Görlitzer Bürgermeister Bartholomäus Scultetus (*14.05.1540 in Görlitz, †21.06.1614 ebenda) zu einer zwölfstündigen umgebaut wurde. In der Mitte des Ziffernblattes befindet sich der Kopf des Stadtwächters. Ebenfalls verband dieser die normale Tageszeituhr mit der darüber befindlichen Mondphasenuhr. Der äußere Ring der Mondphasenuhr zeigt die 24 Stunden. Auf dem mittleren Ring sind die Mondphasen und auf dem inneren Ring der Kalendertag.

Der Rathausturm ist der höchste Aussichtsturm von Görlitz mit 191 Stufen nach oben (geöffnet von März bis Dezember von Mittwoch bis Sonntag). Dem Ratswerkmeister Wendel Roskopf dem Älteren (*05.02.1485-1490, †25.06.1549 in Görlitz) ist die Verkündungskanzel neben der Rathaustreppe zu verdanken. Er brachte dieses Stück zwischen 1537 und 1538 an das Rathaus an. Als Zeichen für die hohe Gerichtsbarkeit des Rates erhielt die Verkündungskanzel 1591 das Standbild der Justitia. Heute verweist das Wappen von König Matthias von Ungarn und Böhmen auf die Zugehörigkeit von Görlitz zur Oberlausitz.

Dreifaltigkeitskirche

Geöffnet täglich vor dem 29. März von 10:00 bis 16:00 Uhr, nach dem 29. März von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Östlich vom Obermarkt ist die im Jahr 1245 geweihte ehemalige Klosterkirche, sie stand damals noch vor den Toren der Stadt. Das heutige Erscheinungsbild entstand nach Umbauten im 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Nach der Reformation blieb sie für einige Zeit ungenutzt, die Weihe zur Heiligen Dreifaltigkeit erhielt sie 1715 nach einer Renovierung. Die heutige Bemalung des Altars stammt von 1810. Dessen Schöpfer war der Bildhauer Caspar Gottlob von Rodewitz (* im September 1679 in Oderwitz, †13.03.1721 in Görlitz), der mit diesem Altar 1713 sein Hauptwerk geschaffen hatte.

Die Kanzel entstand 1670, auf ihr sind die zwölf Apostel dargestellt. Die Holzarbeiten stammen von Wenzel Hempel aus dem schlesischen Krummhöbel, die Bemalung von Johann Geisius. Die Kanzel gilt als Hauptwerk der evangelischen Kunst des frühen Barock in der Oberlausitz. Bei der Erweiterung der Kirche im 15. Jahrhundert wurden Teile des Kreuzganges als südliches Seitenschiff in das Gebäude integriert. Das Gewölbe erhielt etwa um 1430 eine reiche Ausmalung.

Der Flügelaltar wurde nach seiner Restaurierung im September 2001 der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht und war damit erstmals nach 20 Jahren wieder komplett zu sehen und voll funktionstüchtig. Er stand bis 1713 auf dem einstigen Hochaltar im Chorraum. Die "Goldene Maria" entstand wohl zwischen 1510 und 1515 in einer Breslauer Werkstatt.

In „Geschichte von Görlitz“ von C. G. Theodor Neumann, 1850, werden die Anfänge der Pfarrkirche St. Peter und Paul wie folgt beschrieben:

"Diese Kirche wurde angeblich im Jahr 1234 durch einen Markgrafen von Brandenbug zugleich mit dem Franziskanerkloster begründet und mit letzterem am 20. August 1245 durch Bischof Konrad I. von Meißen zu Ehren des heil. Franziskus und der Maria geweiht. Bei Erweiterungen der Stadt über die Neustadt m Jahr 1255 kam Kloster ud Kirche in die Mauern der Stadt. Die erste Länge der Kirche ging bis an den großen Bogen und ihre Breite war die der beiden Gewölbe nach dem Markte zu.

Am 21. März 1376 wurde die Mauer des alten Chor's um den Hochaltar abgebrochen und am 15. Mai 1371 der Grundstein zur neuen gelegt; im Jahr 1381 wurde der Chor fertig bis zum Gewölbe, desgleichen auch an der Barbarakapelle gebaut, welche 1385 eingeweiht ward. 1382 kam eine Orgel und vier bunte Glasfenster auf den Chor. 1385 wurden die ersten Chorgestühle, 1484 die letzten gesetzt und damals die Inschrift angebracht; die goldene Marie, deren Beschreibung unten, stammt aus dem Jahr 1383; die Gewölbe der bis dahin nur mit Holz geschlossenen Kirche aus dem Jahr 1450.

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Schon von Weitem sichtbar ist die über dem Neißetal gelegene Pfarrkirche St. Peter und Paul (auch Peterskirche) mit den beiden 84 Meter hohen Türmen aus Kunststein von 1891. Sie gehörte einst zur Burg des Landesherren.

Zur Hauptkirche der Stadt wurde sie 1372 und 1423 begann der Umbau zur spätgotischen fünfschiffigen Hallenkirche, fertiggestellt 1497. Die mittelalterliche Ausstattung ging beim Brand von 1691 verloren, aber schon kurz darauf wurde das Innere der Kirche wieder geschmückt: 1695 mit dem Altar von dem Bidhauer George Heermann (*um 1640 in Weigmannsdorf bei Lichtenberg, †nach 1700 in Dresden) und 1703 mit der Orgel vom Orgelbauer Eugenio Casparini (*14.02.1623 in Sorau, Niederlausitz, †12.09.1706 in Wiesa bei Greiffenberg)

In „Geschichte von Görlitz“ von C. G. Theodor Neumann, 1850, werden die Anfänge der Pfarrkirche St. Peter und Paul wie folgt beschrieben:

Frauenkirche

Gleich hinter dem historischen Kaufhaus Görlitz und dem Marienplatz ist die im spätgotischen Stil erbaute Frauenkirche, die sich noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts außerhalb der Stadtmauern befand. Ihr heutiger Bau geht zurück auf das Jahr 1459, zuvor stand hier bereits eine hölzerne Kirche, die Kirche Unserer Lieben Frau, die durch die Hussiten zerstört worden war. (Während der Hussitenkriege standen deren Heere im Oktober und November 1429 zweimal, und erneut 1431 und 1432 vor Görlitz und verwüsteten die Vorstädte sowie das Umland). Ihre Enstehung verdankt die Kirche wohl einer Blutsühne - im Jahr 1344 hatte Friedrich von Bieberstein, Freiherr im Königreich Böhmen, sieben Görlitzer Bürger erschlagen und wurde daraufhin zur Sühne gezwungen. Er musste zur Strafe 200 Schock Groschen zum Bau einer Kirche geben. Wohl schon im gleichen Jahr wurde mit dem Bau begonnen, jedoch reichte das Geld nicht für die kostbare Ausstattung und erst durch Stiftungen und Geschenke reicher Bürger konnte die Kirche vollendet werden. Schon 1363 wurden Gottesdienste abgehalten.

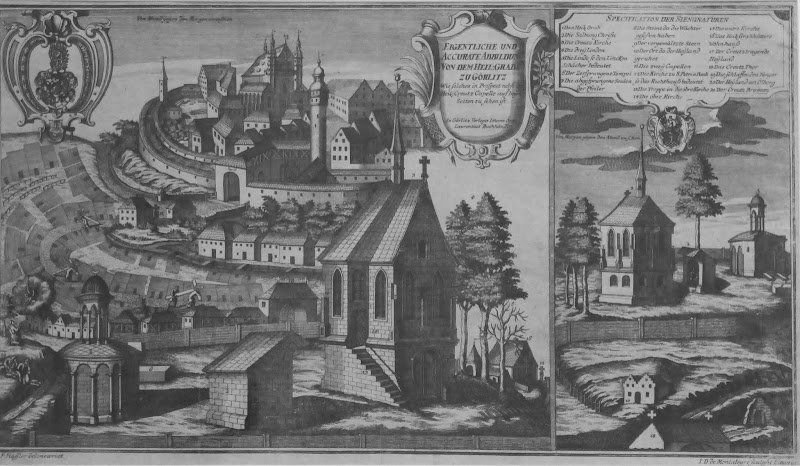

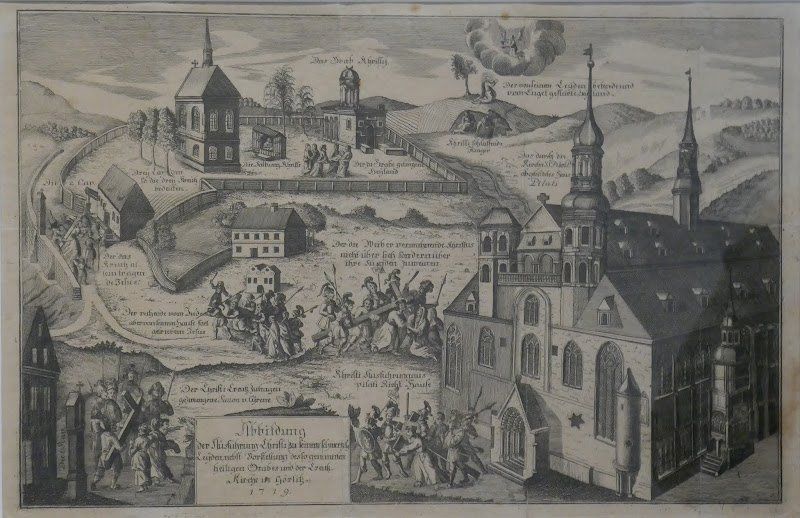

Heiliges Grab in Görlitz

Öffnungszeiten:

Jan., Feb., Nov., Dez., tägl. 09:00 bis 16:00 Uhr

Mrz., Apr., Sep., Okt., tägl. 09:00 bis 17:00 Uhr

Mai, Jun., Jul., Aug., tägl. 09:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt EUR 3,--

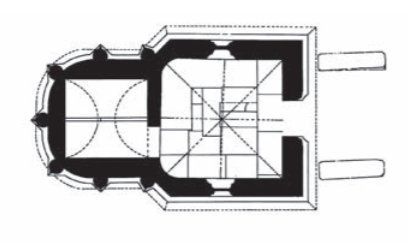

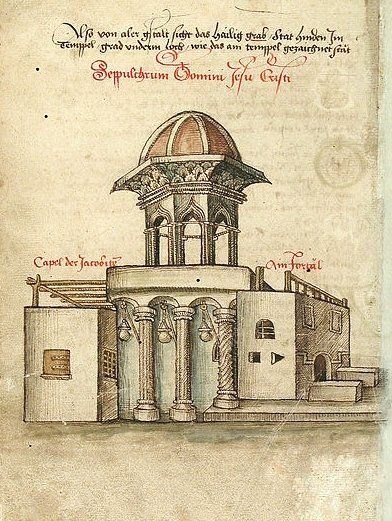

Das in den Jahren 1480-89 errichtete Heilige Grab von Görlitz gleicht den Überlieferungen der Grabes in Jerusalem aus der Zeit des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Ein originalgetreuer Nachbau des Grabes in der Grabeskirche von Jerusalem.

Bereits 1325 stand an der Stelle des Görlitzer Heiligen Grabes ein Kreuz, erstmals wird 1453 eine Kapelle "zum Heiligen Kreuz" erwähnt. Sie befand sich auf dem Gelände eines ungeweihten Friedhofs, auf dem Ungetaufte und Hingerichtete bestattet wurden.

"Die Heilig-Grab Kapelle in Görlitz zählt dabei aufgrund ihrer orientalisierenden Architekturformen zu den getreuesten Nachbildungen des Originals. Der Rat der Stadt hatte sie zwischen 1480 und 1504 als Teil eines Ensembles aus drei Gebäuden errichten lassen, die verschiedene heilige Stätten innerhalb der originalen Grabeskirche vergegenwärtigten. Zu der Gesamtanlage gehörten außerdem ein zur Stadt führender Kreuzweg und ein symbolischer Landschaftsgarten, in dem der Ölberg, der Fluß Kidron und die Wiese der Jünger angelegt waren." (Quelle: Tacke, Andreas (Hrsg.): "Ich armer sundiger mensch" : Heiligen- und Reliquienkult am Übergang zum konfessionellen Zeitalter (Schriftenreihe der Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt ; 2), Göttingen 2006, S. 415-498).

Der Tuchhändler und spätere Bürgermeister von Görlitz, Georg Emerich (*1422 in Glatz, Königreich Böhmen, †24.12.1507 in Görlitz), Ritter des Heiligen Grabes von Jerusalem, hatte auf einer Pilgerreise 1465 die Heiligen Stätten besucht und unterstützte den originalgetreuen Bau in seiner Stadt. Unter den Reisenden befanden sich "7 Grafen und Herren, 50 Edelleute, 8 Bürger aus Leipzig, Magdeburg und Augsburg, 13 Kapläne, Köche, Mundschenken, Hofdiener, 25 Knechte und 17 Freiwillige".

Elf Jahre später, vom 5. März 1476 bis 5. Dezember reiste die vermögende Görlitzer Witwe Agnes Finger und weitere 117 Grafen, Ritter und Diener zusammen mit dem Herzog Albrecht von Sachsen, der Beherzte, (zweiter Sohn von Kurfürst Friedrich II. dem Sanftmütigen, (*22.08.1412 in Leipzig, †07.09.1464 in Leipzig) zunächst nach Rom und weiter nach Jerusalem. Da der Herzog auf seiner Pilgerreise unerkannt bleiben wollte, nannte er sich Albrecht von Grimma, was allerdings kaum beachtet wurde. Agnes Finger (als Mönch verkleidet (?) hatte wahrscheinlich von dort - wie es in der Reisebeschreibung des mitreisenden Landrentmeister und Ritter Hans von Mergenthal (†1488) notiert wurde - Baupläne des Heiligen Grabes von Jerusalem mitgenommen. Mergenthal stammte aus einer alten Zwickauer Patrizierfamilie war bis 1478 im Besitz des Rittergutes Marienthal bei Zwickau und von 1464 bis 1469 Kanzler bei Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht von Sachsen (*31.07.1443 in Grimma, †12.09.1500 vor Groningen). Insgesamt waren 202 Pilger und 36 Mönche in Jerusalem, darunter vier Frauen: zwei aus Zypern, eine aus Olmütz (heute Tschechien) mit ihrem Mann und eine Deutsche mit (?) ihrem Mann. In der Reisegruppe waren unter anderem:

Graf Wilhelm III. von Henneberg-Schleusingen (*12.03.1434, †05.1480 in Salurn)

Graf Sigismund III. von Anhalt (*1456, †27.11.1487 in Dessau), blieb krank auf Rhodos zurück.

Graf Ernst von Mansfeld

Graf Günther von Schwarzburg (Herr zu Amstadt und Sondershausen)

Ernst von Schönberg (Herr zu Glauchau)

Bernhard von Schönberg (*1438 in Purschenstein, †31.08.1476) verstarb auf der Heimreise auf Rhodos.

Dr. med. Valentin Schmiedeberg (Leibarzt des Herzogs)

In seinem Bericht "Gründliche und warhafftige beschreibung der löblichen und Ritterlichen Reise und Meerfart in das heilige Land nach Hierusalem des Durchlauchtigen und Hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn Albrechten, Herzogen zu Sachsen, Leipzig 1586", wird man fündig:

"..Es sein auch vier Weiber mit uns auff dem Heiligen Lande gewesen, zwo aus Zypern, eine von Olmitz mit irem Manne und sonsten eine Deutsche aus der Schlesien von Görlitz mit irem Man. Die zwey Eheleut von Görlitz haben das muster vom Heiligen Grabe zu Hierusalem genommen und darnach zu Görlitz heraußen vor der Stadt eine Capellen bauen lassen und ein Grab in aller gestalt, wie das Heilige Grab zu Hierusalem ist."

Aus: “Umständliche Beschreibung des Heiligen Grabes zu Görlitz, Custos des Heiligen Grabes, 1870”

(zur besseren Lesbarkeit wurde der Text der heutigen Schreibweise angepasst)

Rückblick auf die Entstehung des heiligen Grabes zu Görlitz.

Weil nun die Wallfahrten nach dem heiligen Grabe zu Jerusalem mit so großen Beschwerlichkeiten, Gefahren und Kosten verbunden waren, und man dennoch danach trachtete, die heiligen Denkmäler des Todes und der Auferstehung Jesu Christi zu besuchen, so fand man es für gut und zweckmäßig, in Ermangelung des Originals, gewisse Abbildungen davon zu veranstalten, um dadurch bem Bedürfnis gläubiger Seelen einigermaßen abzuhelfen. Und so ist denn auch das heilige Grab zu Görlitz entstanden. Sein Erbauer war Georg Emerich, 1422 zu Görlitz geboren. Sein Vater, Urban Emerich war Bürgermeister und Herr auf Ludwigsdorf, und seine Mutter, Margarethe, eine geborene Sauermann. Er widmete sich der Rechtsgelehrsamkeit, ward darin Baccalaureus, 1470 Ratsmitglied, verwaltete seit 1484 fünfmal das Amt eines Bürgermeisters und starb den 21. Januar 1507, in einem Alter von 85 Jahren. Seine zahlreiche Nachkommenschaft, er erzeugte 15 Kinder in zweimaliger Verheiratung und zwar zuerst mit Barbara Kuebel und später mit Clara Eschlauer, davon sich viele in den wichtigsten Ämtern ausgezeichnet hervorgetan haben, ist jetzt so erloschen, daß nur noch in einer Linie des männlichen Geschlechts-Namens, und zwar von seines Bruders, Wenzeslaus Seite, die im Jahre 1559 vom Kaiser Ferdinand in den Adelsstand erhoben ward, seine Familie fort blühet. Auch die Nachkommen dieses Emerich zeichneten sich schon in früheren Jahren durch Kenntnisse und Unternehmungen aus, wie unter andern ein auf hiesigem Nicolai-Kirchhofe befindliches Monument andeutet, auf welchem von einem Georg Emerich geb. 1602 den 17. März gesagt wird, er habe sich große Verdienste erworben; sei einer der vorzüglichsten Bürger seiner Vaterstadt und in vieler Hinsicht ein tätiger Beförderer des Wohles seines Vaterlandes gewesen; habe als Jüngling zu Prag und Wien kaiserliche Geschäfte verwaltet; sei nachher als Kammerherr im Gefolge des kaiserlichen Gesandten nach Konstantinopel gereist, habe Amurath dem Vierten seine Ehrfurcht bezeugt; auch habe er Italien durchreist usw. Georg Emerich, der Erbauer des Heiligen Grabes befand sich im Besitz großer Reichtümer. Er besaß nicht nur innerhalb der Stadt sieben große Häuser und mehrere Gärten bei der Stadt, sondern auch das Städtchen Schönberg, das er sich für 5640 Mark erworben, und überdies noch zwölf Landgüter in der Nähe der Stadt Görlitz, nämlich : Halbendorf, Stolzenberg, Heydersdorf, Thielitz, Nickrisch, Hermsdorf, Leopoldshain, Sercha, Sohra, Neundorf, Lissa, Zodel, auch die Hälfte von Leschwitz. Außerdem hinterließ er nach seinem Tode noch seinen lebenden 12 Kindern eine bare Geldsumme von 31.200 ungarischen Gulden. Er war aber auch im Besitz höherer Güter, und besonders einer gründlichen Gelehrsamkeit, und legte in allen Ämtern, die er zu verwalten hatte, die rühmlichsten Beweise davon ab. Luther selbst, der ihn wohl persönlich gekannt haben mag, rühmt ihn als einen fleißigen und unverdrossenen Mann, dem alles wohl gelungen sei und, der sich überall geschickt bewiesen habe. Im dreiundvierzigsten Jahre seines Lebens, nämlich 1465, entschloß er sich zu einer Reise nach Jerusalem, obschon mit dem Vorsatz, nach seiner Rückkunft eine Nachbildung des heiligen Grabes zu veranstalten, oder bloß, um dem damals höchst bedenklichen politischen Zeitgeiste im Vaterlande auszuweichen, oder beides berücksichtigend - ist ebenso ungewiss als dass er gleich damals zwei Künstler, einen Maler und einen Baumeister mit sich genommen habe, indem man auch nach einer andern Sage behaupten will, es sei dies erst bei der zweiten Reise geschehen, um alles genauer zu besichtigen, auszumessen und abzuzeichnen, was bei der ersten vielleicht übersehen war. Jedoch wenn wir der Nachricht folgen, die wir vor uns haben, so trat er schon seine erste Reise in Begleitung dieser beiden Künstler an, aus welchem Umstand sich nicht ohne Grund auf die wahre Absicht schließen läßt. Die Reise ging über Venedig und Alexandrien und glücklich erreichte er das Ziel derselben. Nachdem er nun hier seine Wißbegierde befriedigt, alle merkwürdigen Orte und Reliquien besehen und an heiliger Stätte die Übungen seiner Andacht vollbracht hatte, wurde er am 11. Juli des selben Jahres von dem Guardian des Minoritenklosters Franziskus von Piacenza, zum Ritter geschlagen, worüber sich noch, nebst dem von dem Guardian ausgestellten Zeugnis, folgendes Chronodistischen erhalten hat: EMericus CVstos, qVI gnaVVs reXerat Vrbis frena, sVper ChrIstI qVasta CreatVs eqVes.

Emerich, der treulich das Regiment der Stadt geführt, ist an der Stelle des heiligen Grabes zum Ritter geschlagen worden. Diese Zeremonie findet auch noch heutzutage statt. So erzählt zum Beispiel der bekannte französische Staatsminister Chateaubriand, welchem, als er 1806 eine Reise nach Jerusalem gemacht, eine ähnliche Ehre zuteil wurde, folgendes davon: ,ich wurde um 1 Uhr in die Kirche geführt; die Türen wurden verschlossen, damit die Türken nicht die Waffen bemerken sollten, was den Mönchen das Leben gekostet haben würde. Der Hüter des heiligen Grabes legte die festlichen Kirchengewänder an, Lampen und Wachskerzen brannten und die Brüder bildeten mit auf der Brust gekreuzten Armen einen Kreis um mich." Auch setzt er noch hinzu, daß dieser Orden, einer der ältesten der Christenheit, ehedem ziemlich in Europa verbreitet gewesen, jetzt aber fast nur in Polen und Spanien zu finden sei. Jenes Zeugnis das unserm Emerich ausgestellt ward und wofür er 12. Dukaten bezahlen musste, ist abschriftlich in dem Knopfe des kleinen Turmes auf der Kirche des hiesigen Heiligen Grabes befindlich. Die Künstler, welche er mit sich genommen, mußten alle Aufmerksamkeit auf die ihnen angegebenen Gegenstände richten, davon nach der inneren und äußerlichen Beschaffenheit sorgfältige Abrisse entwerfen und alles nach Höhe, Länge, Breite und Entfernung ausmessen, um bei der beabsichtigten Nachbildung dem Originale auch im Kleinsten zu entsprechen. Noch bei Lebzeiten seines Vaters, welcher 1470 starb, kam er glücklich zurück und war auch sogleich bemüht, in der Umgegend der Stadt einen Platz aufzufinden, der mit der Gegend Jerusalems die meiste Ähnlichkeit habe. Nach vielem Suchen und Nachdenken glaubte er endlich in der Gegend, wo sich jetzt das von ihm erbaute heilige Denkmal befindet, den schicklichsten Platz dazu gefunden zu haben, nämlich nordwestlich auf einer Anhöhe der äußersten Vorstadt, die von der andern Vorstadt durch das sogenannte Kreuztor abgesondert ist, und zwar im Herausgehen zur rechten Hand. Dort schien ihm nämlich das von Norden gegen Süden und von da wieder bei der Stadtmauer vorbei gegen Osten sich hin schlängelnde Flüßchen, die Lunitz genannt, den Bach Kidron ober Kedron, die Hauptkirche zu St. Petri und Pauli das Richthaus Pilati, ein auf der oben genannten ziemlichen Anhöhe von Süden gegen Norden, vierzig Schritt in die Länge und zwanzig in die Breite sich ausdehnender Garten den Kalvarienberg oder die Schädelstätte nebst der dazugehörigen Gegend, und der dahinter nordostwärts liegende Hügel den Oelberg einigermaßen vorzustellen, und darum entschloß er sich dazu, an diesem Orte das beabsichtigte Werk auszuführen. Allein er bedurfte dazu nach den damaligen Umständen der bischöflichen Einwilligung, wodurch denn die Erbauung derselben verzögert wurde. Da er nun während der Zeit dieser Verzögerung gerade kein Amt im Stadtmagistrat, in welchen er vor einigen Jahren getreten war, zu verwalten hatte, so faßte er 1476 den Entschluß zu einer zweiten Reise nach Jerusalem. Auf dieser Reise begegnete er zufällig einer Landsmännin, Agnes Finger, einer reichen Tuchmacher-Wittwe, welche den Herzog Albrecht von Sachsen auf seinem Zuge ins gelobte Land im Pilgerhabit begleitete. Man hielt hernach unsern Emerich und diese Agnes für zwei Eheleute, und daher heißt es in einer Beschreibung, welche der Land-Rentmeister und Ritter Hans von Mergenthal [†1488] von dieser Reise aufgesetzt und Hieron Weller [Hieronymus Weller] 1586 herausgegeben hat: „Diese zwei Eheleute haben das Muster vom heiligen Grabe genommen und danach zu Görlitz vor der Stadt eine Kapelle bauen lassen und ein Grab in aller Gestalt wie das zu Jerusalem." Allein Agnes Finger hat keinen besonderen Anteil an der Erbauung dieses Grabes genommen, ob sie gleich sehr mildtätig gewesen ist. - Mit ihr, die ihn unerwartet mit Namen nannte und sich zu erkennen gab, setzte er die Reise fort und schloß sich an die größere Gesellschaft an. Diesmal verweilte er länger zu Jerusalem. Er ließ durch die wieder mit sich genommenen Künstler die Richtigkeit der vorhin gemachten Abmessungen und Risse aufs Neue untersuchen und da, wo sich ein Fehler vorfand, solchen genau verbessern und kam erst 1478 nach manchen glücklich überstandenen Gefahren nach Görlitz zurück, konnte aber erst im Jahr 1480, den 1. Oktober durch den Offizial des meißnischen Bischofs, Johann des Fünften zu Budissin [Johann V. von Weißenbach, † 01.11.1487 in Leipzig, war von 1476 bis 1487 Bischof von Meißen], Dr. Casp. Marienna die Erlaubnis erhalten, die Ausbreitung des Namens und Dienstes Christ durch Nachbildung des heiligen Grabes, wie er meinte, in seiner Vaterstadt zu befördern und dadurch die Verehrung der heiligen Orte, die in ihm bei dem persönlichen Besuch erhöht worden war, auf seine Mitbürger (zu) übertragen. - Nun aber wurde gleich im Jahre darauf durch den Werkmeister Blasius Röhrer (Börer) aus Leipzig mit Erbauung der Kirche und der übrigen Denkmäler begonnen und schon im Jahre 1489 war das Werk beendet. [Beteiligt an der Planung war auch der Stadtbaumeister zu Görlitz Konrad Pflüger (* um 1450 in Schwaben, † vermutlich 1506 oder 1507 in Leipzig), ein herausragender Architekt der Spätgotik]. 1504 erhielt der Magistrat durch Dr. Wilibald Petzig, Offizial in Budissin [heute Bautzen], in Abwesenheit des Bischofs Johann des Sechsten, die bischöfliche Bewilligung, den Altar der Kirche durch Johann, Bischof zu Waradein [Johann Filipec, tschechisch: Jan Filipec; auch Jan z Prostějova. Nach der Bischofsliste von Großwardein: Johannes IX. Filipecz de Prosznicz; *1431 in Proßnitz, Mähren, †28.06.1509 in Ungarisch Hradisch], weihen zu lassen.

In „Geschichte von Görlitz“ von C. G. Theodor Neumann, 1850, wird das Heilige Grab von Görlitz wie folgt beschrieben:

„Die Eingangstür ist auf der Morgenseite. Dicht an derselben liegen links und rechts zwei große gehauene Steine der Länge nach, worauf die Grabwächter gesessen haben sollen; ein Dritter liegt einige Schritte davor quervor zur Erinnerung an den Stein vor dem Grabe. An der Wand befinden sich die Riegel, daneben die Siegel des Pilatus und beider Hoherpriester. Ferner stehen zwei Specereigefäße wegen der zweiten Salbung Christi durch die drei Weiber da. Das erste ist ein einfaches Vorgemach. Der Eingangstür gegenüber zur linken Hand ist eine 2⅛ Elle hohe Öffnung, welche in das Heilige Grab selbst hinabführt. Vor demselben liegt ein Stein, worauf der Engel am Auferstehungsmorgen saß. Das Grab selbst ist 3⅜ Ellen lang, 3⅛ Ellen breit und 6¼ Ellen hoch. Es ist darin nichts Merkwürdiges, außer einer Statue von Christus, welche 5 Fuß 5½ Zoll lang ist. Der Berg, welcher sich jenseits der Lunitz (Bach Kidron) erhebt, soll den Ölberg vorstellen; der südwärts an ihm stehende umzäunte, die Stelle wo Christus gebetet hat; eine Steinwurfweite südöstlich weg ist ein viereckiges Rasenplätzchen, das den Ort bezeichnet, wo er seine drei Schüler verließ und diese einschliefen.“

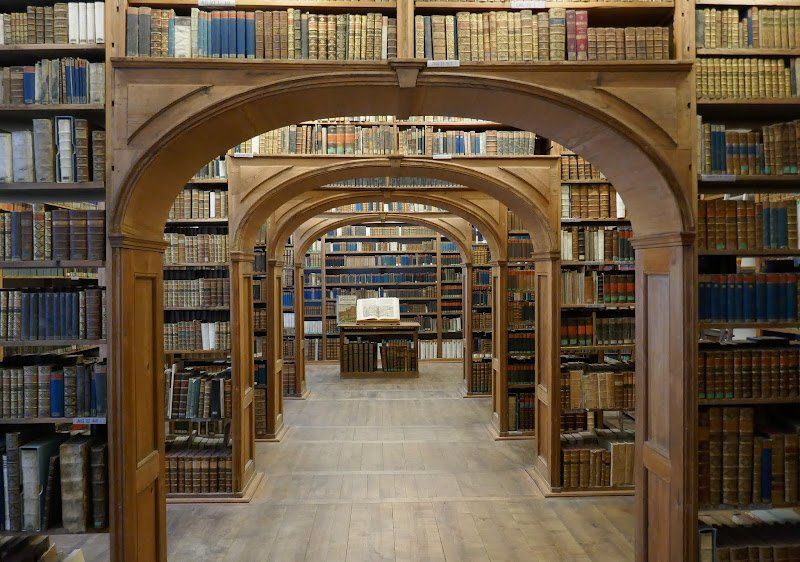

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften

Geöffnet Dienstag und Donnerstag von 10:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr.

Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz ist eine der ältesten noch existierenden Gelehrtengesellschaften in Mitteleuropa. Sie wurde am 21. April 1779 von dem Historiker und Juristen Karl Gottlob Anton (* 23.07.1751 in Lauban, †17.11.1818 in Görlitz), von dem Rittergutsbesitzer und Naturforscher Adolf Traugott von Gersdorff (*20.03.1744 in Niederrengersdorf †16.06.1807 in Meffersdorf) sowie achtzehn weiteren Oberlausitzer Gelehrten gegründet. Ziel ist die Förderung der Geschichts- und Naturkunde. 1801 stifteten die beiden Gründer ihre Bibliotheken und wissenschaftlichen Sammlungen der Gesellschaft. Darunter sind auch die jeweils etwa 10.000 Bände umfassenden privaten Bibliotheken der Wissenschaftsgesellschaft. Im Bestand sind theologische, historische und juristische Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts. Die Räume der Bibliothek gehörten zu den schönsten des frühen Klassizismus. Die heute vorhandenen rund 140.000 Bände sind überwiegend Präsenzbestände.

Barockhaus

Geöffnet Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10:00 bis 17:00 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Das Barockhaus in der Neißstraße 30 ist ein bedeutendes Handels- und Wohnhaus der Barockzeit. Es wird seit 1951 als Teil des städtischen Kulturhistorischen Museums genutzt. Karl Gottlob von Anton, der Mitbegründer Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, hatte das Gebäude erworben, nachdem die ehemaligen Räume für die Gesellschaft zu eng geworden waren. Ab 1804 bis 1945 wurde so das Haus Sitz der Gesellschaft. Im ersten Obergeschoss befinden sich die ehemaligen repräsentativen Wohnräume des damaligen Besitzers. Ein Stockwerk höher werden die Sammlungen der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften gezeigt. Darunter originale Möbelstücke, wertvolle Gemälde und einzigartige wissenschaftliche Exponate.