Nur seine Frau, Martha Liebermann, blieb in Berlin. Sie zog in eine Wohnung in der Graf-Spee-Straße 23 (seit 1990 Hiroshimastraße). Die Häuser am Wannsee und am Pariser Platz wurden enteignet. Als ihr mit der Deportation in das Konzentrationslager Theresienstadt gedroht wurde, nahm sie sich am 10.03.1943 das Leben. Sie wurde auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee begraben. Am 11. Mai 1954 wurde sie auf den Jüdischen Friedhof Schönhauser Allee überführt und an der Seite ihres Ehemannes beigesetzt.

Liebermann Villa

Bus 114 Liebermann Villa (70m)

Geöffnet Mittwoch bis Montag von 11:00 bis 17:00 Uhr, Dienstag geschlossen.

Eintritt EUR 10,--

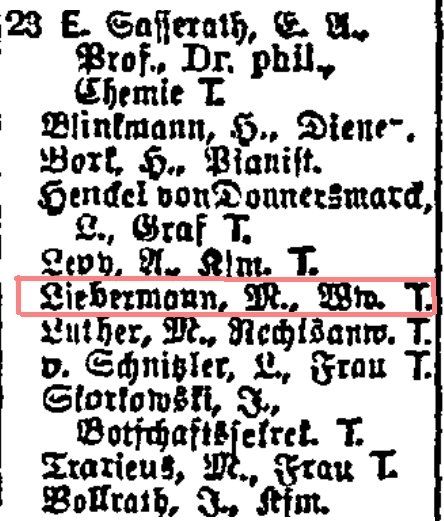

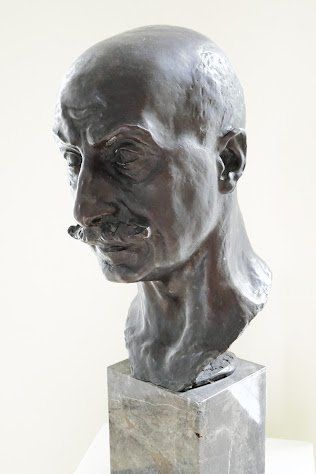

Knapp 400 Meter südlich vom Haus der Wannsee-Konferenz befindet sich direkt am Wannsee das Sommerhaus des Malers Max Liebermann (*20.07.1847 in Berlin, †08.02.1935 in Berlin), das seit 2006 als privates Museum genutzt wird. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1910, Liebermanns Atelier befand sich im Obergeschoss. Gleich dahinter am See liegt der originalgetreu angelegte Garten, die den Maler zu vielen seiner Bilder inspiriert hatte. 1940 wurde die Villa von den Nationalsozialisten seiner Witwe unter Zwang „abgekauft“. Sie diente ab 1944 der Wehrmacht als Lazarett.

Max Liebermann entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie, sein Großvater Josef Liebermann war Textilunternehmer Im Alter von 10 Jahren bezogen sie das Palais Liebermann am Pariser Platz in Berlin. Schon 1859 hatte er mit dem Zeichnen begonnen. Zwar studierte er auf der Friedrich-Wilhelm-Universität Chemie, doch die Zeit für das Studium verbrachte er häufig im Tiergarten zum Malen. Das Grundstück in der sogenannten Colonie Alsen am Wannsee erwarb er 1909 und ließ sich durch Paul Otto August Baumgarten (ein Lieblingsarchitekt Hitlers) einen Landsitz errichten. Den Garten, häufiges Motiv in Liebermanns Bildern, plante sein Freund Alfred Lichtwark (1852–1914), Direktor der Hamburger Kunsthalle. Nach dem ersten Weltkrieg spielte der Antisemitismus mehr und mehr eine zunehmende Rolle im Leben der Familie Liebermann. Zwei Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verstarb Max, sein Tod wurde von offizieller Seite ignoriert und nur wenige Trauernde fanden sich zu seiner Beerdigung auf dem Jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee ein. Seine Werke wurde aus deutschen Museen entfernt, Tochter Käthe floh mit ihrer Familie ins Ausland.